|

||||||||

|

在國家自然科學基金(批準号:31370339、31270341)等項目的資助下,上海大學章焰生教授團隊分離了藥用植物“蒼耳”葉片表面的腺體細胞、構建了腺體細胞轉錄組文庫、成功解析了其中活性成分蒼耳素的整條生物合成通路,研究成果以“An independent biosynthetic route to frame a xanthanolide-type sesquiterpene lactone in Asteraceae”為題于2024年12月在線發表于《The Plant Journal》雜志(論文鍊接http://doi.org/10.1111/tpj.17199)。 蒼耳在中國應用曆史悠久,曾以苓耳或卷耳為名出現于先秦時期所著的古書《爾雅》與《詩經》,後載于《神農本草經》。中醫上蒼耳主要用于治療鼻淵、風濕痹痛與疥癬麻風等。蒼耳素為蒼耳烷型倍半萜内酯類化合物,系蒼耳植物主要功效成分,通過抑制人體腫瘤細胞微管蛋白的聚合,對肺癌與乳腺癌等癌細胞具有較強的抑制功效。農業上,蒼耳素對于灰黴病等植物真菌具有很強的殺菌活性,有望開發成植物源農藥。

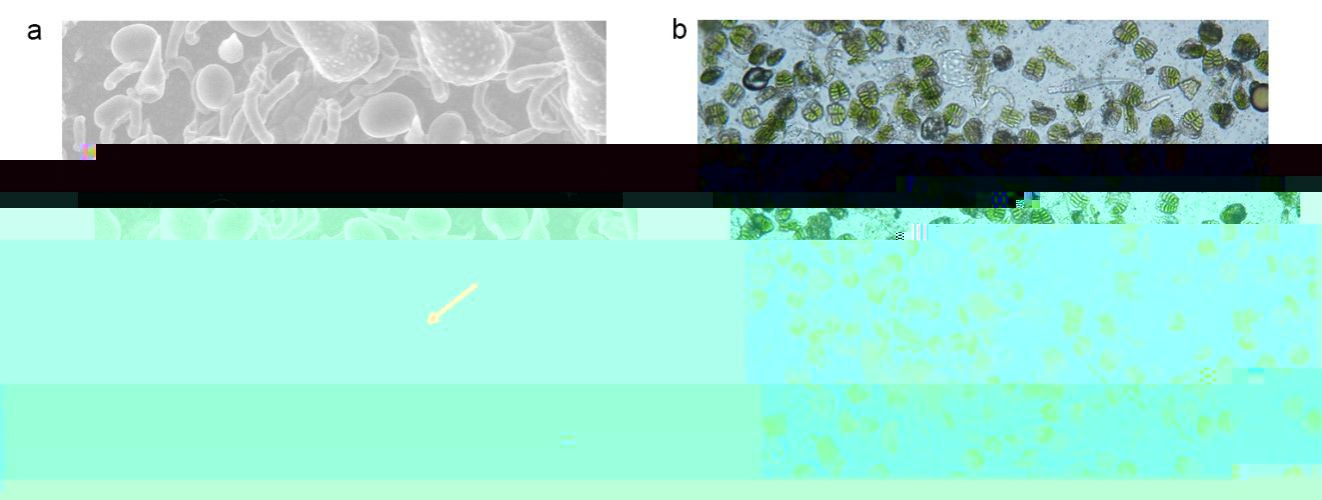

圖1. 蒼耳植物照片(圖片來源于https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh)。 然而,由于蒼耳素結構複雜且在植物體内的含量極低,傳統的植物提取或化學合成成本較高,極大地限制了其作為抗癌新藥或新型農藥的研發,利用合成生物學技術合成蒼耳素是解決上述瓶頸的理想途徑。自上個世紀中期,蒼耳素的分子結構被解析以來,關于自然界中蒼耳烷型骨架如何形成的認知一直成謎。 為攻克上述科學難題,自2012年以來,章焰生教授領導的實驗室以蒼耳植物為研究材料開展了相關研究。首先,該團隊廣泛收集了中國由北至南地區的蒼耳植物資源,發現中國地區存在三種不同化學生态型的蒼耳植物種質(Chen et al., PloS One, 2013, 8(10):e76621),且發現蒼耳素主要合成于蒼耳植物嫩葉表面的腺體細胞(Li et al., Molecules, 2014,19(9):12898-12908);該團隊利用玻璃珠切割技術從蒼耳植物嫩葉表面分離了腺體細胞,發現蒼耳植物腺體結構較為特殊、具有6對細胞(注:同為菊科的青蒿植物球狀腺體被報道為5對細胞);以分離純化的腺體細胞為出發材料,該團隊建立了蒼耳植物腺體細胞的轉錄組學文庫(Li et al., Frontiers in Plant Sciences, 2016,7:1317),并發現蒼耳素分子的合成源自一種名為吉瑪烯A的萜烯成分(Li et al., Plant Cell and Physiology, 2016, 57(3):630-41)。

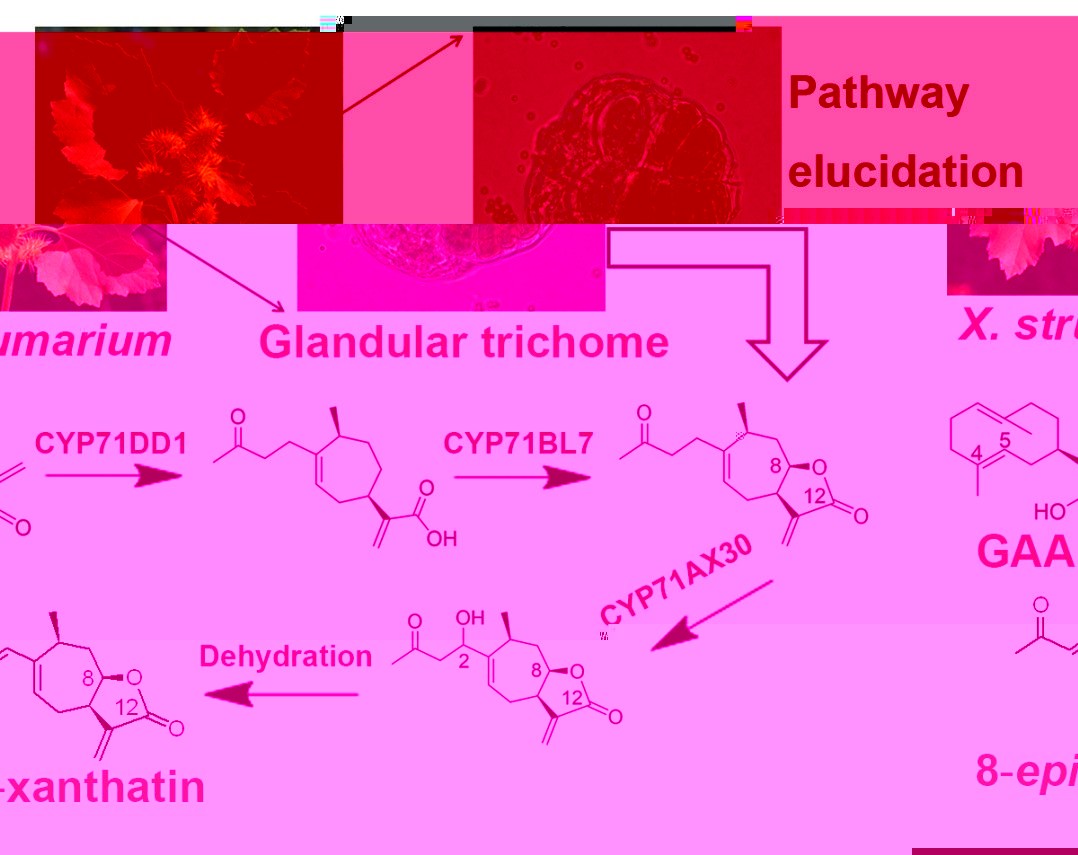

圖2. 該團隊分離純化的蒼耳植物腺體。(a) 腺體在蒼耳植物葉片表面分布的電鏡照片(其中紅色箭頭所指表示分布在蒼耳植物葉片表面的球狀腺體); (b) 該團隊從蒼耳植物嫩葉分離純化的球狀腺體。 最近,該團隊又分離純化了蒼耳腺體細胞中主要的中間體代謝物,借助核磁共振技術解析了其結構,推測了蒼耳素的生物合成通路;系統分析了蒼耳腺體細胞轉錄組文庫,篩選出了在腺體細胞中特異表達、且與蒼耳素合成密切相關的P450酶基因;借助酵母細胞表達體系明确了候選P450酶的生化功能,首次解析了蒼耳烷型骨架的形成機制。

圖3. 蒼耳植物球狀腺體細胞中蒼耳素整條合成通路的解析。 利用所分離的蒼耳腺體細胞特異性表達P450酶編碼基因,該團隊在酵母細胞中實現了蒼耳素的從頭合成(Li et al., The Plant Journal, 2024, 論文鍊接為http://doi.org/10.1111/tpj.17199)。該團隊李長福老師與本團隊已畢業的李緣君博士為該成果的共同第一作者、上海大學生命科學學院的章焰生教授以及上海大學環境與化學工程學院吳钇翰博士為通訊作者。

圖4. 蒼耳素在酵母細胞中的從頭合成。 上述科研成果的公開發表使得利用合成生物學技術人工合成蒼耳素已成為可能,進而将促進蒼耳烷型倍半萜内酯類化合物在臨床醫藥以及農藥上的開發與應用。 文章引用: Li, C., Li, Y., Wang, J., Lu, F., Zheng, Li., Yang, L., Sun, W., Ro, D., Qu, X., Wu, Y., and Zhang Y. (2024). An independent biosynthetic route to frame a xanthanolide-type sesquiterpene lactone in Asteraceae. The Plant Journal. http://doi.org/10.1111/tpj.17199. |